Sempre ci sono state nel corso dei secoli controversie, discordie, scorribande e vere e proprie azioni di guerriglia nel nostro territorio, posto com’era ai margini di un libero comune prima, quello mantovano, divenuto marchesato e poi ducato con i Gonzaga, contrapposto al suo confine di nord est con quello scaligero prima, dal 1388 divenuto visconteo, poi carrarese ed infine della Serenissima Repubblica di Venezia (quest’ultima dal 1405 sino al 1796, anno dell’arrivo dei francesi a Verona e conseguente fine dell’esperienza della Serenissima nell’anno successivo).

Alla linea dei castelli di difesa del periodo comunale, innalzati tra Mantova e Verona dai mantovani lungo la direttrice di confine del territorio ricalcante lo scorrere dei paleoalvei ivi presenti, corrispose la costruzione di un equivalente serraglio veronese difensivo per la parte veneta con le relative rocche e/o torri fortificate.

Rocche, castelli e strutture militari che nel corso dei secoli furono testimoni più o meno passivi delle vicende belliche caratterizzanti i secoli dal XIII al XVII.

Luoghi spesso scelti per i campi militari dalle milizie assoldate o di passaggio, alle terre di confine veniva dato il compito di recuperare informazioni importanti per la gestione della sicurezza dello Stato: venivano mandati messi a reperire notizie militari in territorio nemico, spesso in incognito, oppure a sincerarsi della presenza o meno di calamità naturali (epidemie, eventi naturali, carestie, etc).

Alle terre di confine correva obbligo di vigilare affinché fossero applicate le grida cittadine riguardanti la gestione del controllo dei transiti di merci, mezzi e persone lungo le reti viarie, specie se provenienti o dirette verso un altro Stato.

Terra di risorgiva e di acque derivate dal Mincio per scopi irrigui ad uso agricolo e legati alla macinatura dei cereali (grano prima, riso e granoturco poi), il nostro territorio è stato coinvolto nelle ripetute controversie fra mantovani e veronesi in materia di acque dal ‘500 al ‘700(1) e il controllo dei flussi delle acque fu spesso utilizzato anche per fini militari.

Innumerevoli poi sono le testimonianze lasciate su un vasto repertorio di mappe delle acque redatte da appositi magistrati tra il ‘600 e il ‘700 circa le proprietà e l’utilizzo delle risorse irrigue della nostra zona, a testimonianza di quanto la puntuale gestione delle risorse idriche sia stata sempre un fattore determinante per lo sviluppo dell’economia agricola (e lo è tutt’ora).

Il Ducato di Mantova ritornò all’impero nel 1708, dopo la morte dell’ultimo Duca Ferdinando Carlo di Gonzaga-Nevers, e il nostro territorio fu retto come un governorato degli Asburgo di casa d’Austria, con un proprio vicegovernatore luogotenente e un presidente.

Il Ducato, nonostante l'accentuata tendenza accentratrice degli Asburgo, mantenne una limitata autonomia soprattutto amministrativa in seno al Ducato di Milano, conservando proprie magistrature fino all'età napoleonica.

E in questo contesto storico rientrano i due avvenimenti riportati di seguito.

Il primo viene descritto in una dettagliata relazione stesa dal mantovano Prefetto Cremonesi circa l’esecuzione dell’ordine da lui ricevuto di far spiantare i caselli fatti dai veronesi sopra la strada Levata di competenza di Castiglione Mantovano.

La mattina del 20 settembre 1746, da Roverbella, una attrezzata comitiva di 40 guastatori e 11 falegnami, ai servizi del Prefetto Cremonesi accompagnato dal sindaco fiscale Prandi e dal notaio Cesare Stanga, scortata da 400 fanti e 100 corazzieri ai comandi del colonnello Paradisi, si presenta in località Sei Vie e rimuove il casello veronese in legno ivi presente in “manifesta occupazione” del territorio del ducato mantovano, lasciandolo smontato tra i gelsi a circa 4 metri dal piede della strada Levata, su suolo veronese. I quattro soldati di guardia presenti non hanno potuto far altro che assistere impotenti, spostandosi con le loro “robe” oltre il confine. Quindi, fatta rimuovere e riportata a Mantova la croce di marmo lì piantata di recente dai veronesi sul pendìo sinistro della strada Levata, viene posato al suo posto un cippo (“termine”) in marmo con la scritta: VIA LEVATE DUCATUS MANTUE.

Prosegue la comitiva lungo la via Levata e vengono trovati e rimossi altri due caselli in legno posti più avanti sulla sinistra e presidiati ciascuno da 4 guardie.

Quindi si trova un altro casello in paglioni e paglia di segale non presidiato, sempre sulla sinistra.

Viene anch’esso rimosso e spostato oltre la via Levata in territorio veronese.

Si va oltre. Si arriva all’incrocio con la via mantovana che porta a Pellaloco (odierna via Quistello), limite di confine e termine della tratta di competenza della via Levata da parte mantovana.

Siamo sullo “spigolo” di Roverbella.

Si prende atto che il preesistente cippo del Ducato è stato rimosso dai veronesi e che la strada è stata ristretta con l’uso dell’aratro per scopi agricoli dai veronesi. Si provvede di conseguenza a posare un analogo cippo in marmo con la scritta: VIA LEVATE DUCATUS MANTUE al posto di quello rimosso.

Conclude la comitiva l’ispezione girando a destra lungo il confine e percorre la via tutta mantovana in direzione di Malavicina di Sopra; si rilevano i 3 cippi di confine posti sulla sinistra. Si trova infine un ulteriore casello veronese non presidiato in paglioni e paglia, posto sul lato destro della via. Viene anch’esso rimosso e spostato oltre la via in territorio veronese.

Successiva di quasi quattro anni è la seconda relazione circa la via Levata e i confini di Castiglione Mantovano, redatta da Antonio Marco Azalini Generale Prefetto delle Acque del Ducato.

Il 23 aprile 1750 viene effettuata un’ispezione da parte del Prefetto Azalini in compagnia del conte Consigliere Casali e del Regio Avvocato fiscale Don Francesco Tamburini.

Giunti in località Sei Vie, riscontrano la presenza del cippo in marmo con la scritta: VIA LEVATE DUCATUS MANTUE.

Quindi proseguono sulla strada Levata per circa 3,5 chilometri sino all’incrocio con la via mantovana per Pellaloco (via Quistello) e ritrovano il secondo cippo, simile al precedente. Lungo il percorso rilevano che il pendìo a sinistra della strada, quasi ovunque per una larghezza di oltre 2 metri, è stato ridotto con l’aratro a coltura ed incorporato nei campi contigui dei veronesi.

Proseguono la visita girando a destra sulla strada di confine tutta mantovana in direzione di Pellaloco e rilevano che anche lì, sulla sinistra, sino quasi di fronte all’incrocio per Malavicina di Sopra, è stata posta a coltura con l’aratro una lunga striscia di terreno di quasi 2 metri al di qua dei tre cippi di confine sul mantovano.

La comitiva riparte da Malavicina lungo la stessa via in direzione Pellaloco. Passano l’incrocio con la strada che collega Roverbella a Mozzecane e proseguono diritto seguendo il confine. Lungo il tragitto registrano altri 5 cippi. Nei pressi dell’intersezione con la via che da Pellaloco porta a San Zeno trovano un grosso “termine” posto sulla sinistra, spostato all’interno di circa 10 metri oltre un filare di gelsi su un terreno arativo. Nelle sue vicinanze, a circa 20 passi e a un metro dal confine, si ritrova un casello usato dalle guardie veronesi per la sanità.

Subito oltre l’incrocio, sulla destra in riva ad un fosso, trovano un altro cippo dove si dice sia avvenuta la consegna di un prigioniero da parte dei mantovani ai veneziani.

Svoltano quindi sulla destra, lungo la strada che porta a Pellaloco, ed arrivano sino alla casa di confine detta "Muselon". Qui rilevano un altro cippo, mal piantato su terra smossa e in procinto di cadere, posto sulla sinistra dell’arginello che porta al Tormine, dirimpetto al fosso laterale che costeggia la strada e da poco scavato.

La relazione termina con le prescrizioni da attuarsi per il ripristino del buon ordine dei confini.

Si prescrive di far rimuovere lungo la strada Levata le siepi e le due nuove file di gelsi piantati oltre il confine, di tracciare un nuovo limite con l’aratro alla distanza di 4 braccia dal piede del pendìo della strada e di risistemarne il terreno appianandolo e compattandolo.

Si dispone infine analogo spianamento dei solchi di aratura fatti oltre i “termini” presenti lungo la strada mantovana che dalla strada Levata conduce a Pellaloco.

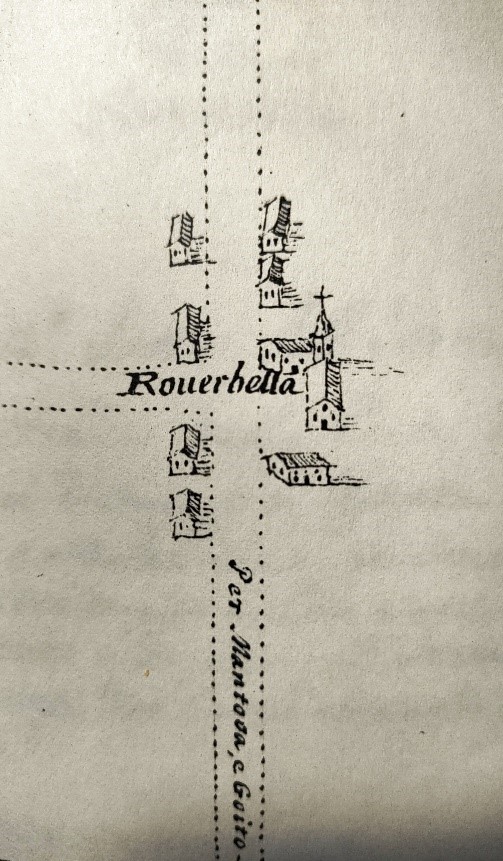

Conclude la relazione una mappa esplicativa delle zone interessate all’ispezione, dettagliata con i riferimenti ai paesi, alle strade, alle località citate, ai termini e ai caselli trovati, di cui esiste anche una copia di lavoro.

Andrea Bellei

Settembre 2022

Fonti:

ASMN AG b.n. 178

Note:

1. Bruno Chiappa – Controversie fra mantovani e veronesi in materia di acque nel ‘500, in CIVILTA’ MANTOVANA n°10 – NUOVA SERIE.