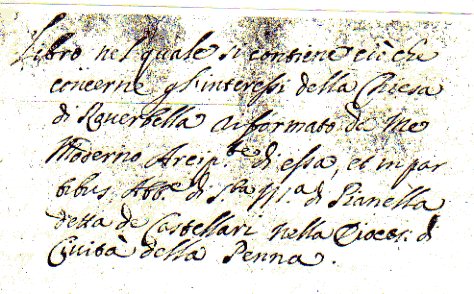

LIBRO NEL QUALE SI CONTIENE CIÒ CHE CONCERNE GL’INTERESSI DELLA CHIESA DI ROVERBELLA

Perché? Perché pubblicare la traduzione di questo documento? Spesso me lo sono chiesto, quando nel corso delle mie ricerche mi sono imbattuto in documenti storici della cui traduzione venivo invaghito. D’altro canto non sono uno storico per cui da un punto di vista personale questa mia attrazione di andare direttamente alle fonti da una parte costituisce una sfida alla comprensione del contenuto delle stesse, dall’altra consolida la passione che mi porto fin da piccolo per la ricerca, prima di reperti e siti archeologici, poi di qualsivoglia fonte diretta che ha a che fare con la nostra storia.

Si, la nostra storia. Quella con la esse minuscola. Ma che mi ha sempre affascinato, pur nella singolarità degli eventi, dei personaggi, delle aggregazioni urbane. Partito durante i miei anni di studente con ricerche cartografiche locali, mi sono poi buttato per un periodo nelle biblioteche e negli archivi storici (ASMN in primis) alla consultazione di fonti alla ricerca di quelle notizie “locali” che andavo cercando. Ogni volta che scoprivo qualcosa, l’appagamento che ne derivava aumentava il mio desiderio di proseguire nella ricerca. E nel contempo la necessità di condividere, ovvero di confidare, se si vuole, tale conoscenza con gli altri.

L’accesso alle fonti è sempre stato un limite per me. Abituato a vagare spensierato per i campi da giovane, ora sono quasi come bloccato all’idea di imboccare una capezzagna qualsiasi per il timore di ledere i diritti altrui. Lo stesso per le fonti archivistiche, troppo spesso ancora difficilmente accessibili o reperibili.

Ma così è, per ora. Ben venga, e spero presto, la libera circolazione e consultazione di tutto quanto è fonte documentale storica che ci appartiene.

Ecco. Questo è il punto. L’accesso diretto alle fonti. La conoscenza è libertà. Sono convinto che dare la possibilità a tutti di potervi accedere ci rende di gran lunga più consapevoli del nostro passato.

E ci consente di diventare più partecipi e integrati nel micromondo quotidiano che è il nostro territorio. Territorio, questo, con le sue storie, persone, luoghi ed usanze che fa parlare di sé da molti secoli.

Il documento sotto riportato riporta uno squarcio di quel nostro micromondo che era la chiesa parrocchiale di Roverbella, prima che fosse ricostruita nel 1758. Dall’inventario analitico fatto dall’allora Arciprete (don Alessandro Marcheselli, rettore a Roverbella dal 1668 ÷ 1682) si può avere una vivida idea di quella antica chiesa, con i suoi arredi, paramenti e quant’altro fosse di pertinenza della stessa.

Lascio a future ricerche documentali ulteriori approfondimenti. Se vi interessa approfondire, consiglio la lettura del libro di don Franco Ciresola: Roverbella – note raccolte, ordinate ed ampliate a cura del parroco don Franco Ciresola – novembre 1990.