I CASTELLI DEL MANTOVANO

Giovanni Rodella

Soprintendenza Beni Artistici e Storici - Mantova

Periodo canossiano:

i castelli quali centri isolati di potere dei maggiori enti feudali mantovani.

In età feudale, a partire dalla seconda metà del decimo secolo, Mantova insieme ad altre città lombarde ed emiliane, ebbe a fare parte della grande marca retta dagli Attoni di Canossa. L’origine di vari edifici fortificati sorti in quel periodo è da attribuirsi, molto probabilmente, alla necessità di controllo e di difesa delle zone strategicamente più importanti dell’estesissima marca.

Lo storico Donizone cita, espressamente per il mantovano, quali fortificazioni canossiane, la torre di Governolo, sorta per il controllo dello sbocco del Mincio nel Po, e il castello di Rivalta che venne bruciato dai mantovani nel 1114 quando si sparse la falsa notizia della morte della contessa Matilde.

I castelli mantovani, in origine, più che strumenti militari facenti parte di un disegno unitario di difesa della marca canossiana, sarebbero da considerarsi, più propriamente, come effetti ultimi di singoli processi in cui ebbero rilievo soprattutto speculazioni private di persone o enti feudali, assai spesso ecclesiastici.

Nella città e nel territorio mantovano il vescovo e le abbazie, prime fra tutte quelle di S. Benedetto in Polirone, disponevano in quel periodo di patrimoni terrieri di notevole entità. La vita pubblica fu per lungo tempo direttamente ispirata dallo stesso vescovo. Anche in sede territoriale i “domini loci” del mantovano, almeno per le zone centrali ed orientali, furono assai spesso istituzioni ecclesiastiche, vassalle di altre entità superiori quali i Canossa, o addirittura dell’imperatore germanico.

La Chiesa mantovana o i più importanti monasteri, tramite l’investitura dei castelli o la concessione di erigere nuove fortezze, divenivano le detentrici di una serie di vari diritti. Secondo la tradizione imperiale carolingia, la decisione di costruire un castello doveva sottostare alla concessione dell’imperatore. All’origine sovrana della fortezza erano di conseguenza connessi alcuni poteri e funzioni di cui le entità feudali investite della castellanza divenivano le dirette beneficiarie. Al castello erano spesso connessi, ad esempio, i diritti di mercato e gli stessi obblighi militari di vigilanza all’interno ed all’esterno della fortezza a cui erano sottoposti tutti i liberi ed i servi della circoscrizione castellana.

Uno dei più importanti castelli mantovani, quello di Volta Mantovana, sito in posizione di dominanza della sottostante pianura e delle prime propaggini collinari, fu concesso nel 1055 dalla contessa Beatrice Canossa al vescovo di Mantova che insieme ai canonici della cattedrale di S. Pietro venne così a godere di buona parte delle rendite dall’allevamento del bestiame che si praticava nel territorio.

Il Monastero di San Benedetto di Polirone nel 1090 acquisì dal conte Ubaldo di Parma, forse parente dei Canossa, il lontano castello di Medole; lo stesso monastero fu titolare di altre fortezze, quali, ad esempio, il castello di Quistello, oggi non più esistente, che nel 1218 venne poi concesso dall’abbazia ai consoli ed agli abitanti di quella località. Il relativo documento d’investitura, anche se abbastanza tardo, si rivela di notevole interesse in quanto in esso si fa esplicito riferimento agli antichi obblighi di custodia, vincolanti gli uomini del luogo, dei prodotti agricoli che venivano ammassati nella fortezza e spettanti in parte al monastero benedettino. Se ne deduce che il “castrum” di Quistello, analogamente a quello di Volta Mantovana e ad altri castelli del mantovano, dovesse fungere da importante centro di raccolta per la protezione, il controllo e la notifica dei prodotti agricoli delle campagne circostanti. Funzioni, queste, che si perpetuarono per lungo tempo anche in epoca gonzaghesca.

E’ il caso di ricordare anche alcune altre località fortificate, in origine non pertinenti al territorio mantovano, divenute anch’esse feudi di potenti istituzioni ecclesiastiche, quali Castellaro (Castel d’Ario), che nel 1082 venne trasmessa dall’imperatore Enrico IV al Vescovo di Trento. In tale investitura si scorge il preciso intento da parte dell’imperatore di assicurarsi sicure basi d’appoggio lungo i percorsi che dalla Germania portavano in Italia. Un’altra potente istituzione ecclesiastica, l’abbazia veronese di S. Zeno, oltre ad estesi territori avuti in feudo dall’imperatore presso Ostiglia, nel 1047 ottenne sempre grazie ad un privilegio imperiale anche il castello di Villimpenta.

Questo fenomeno di assorbimento progressivo da parte degli enti ecclesiastici (vescovo ed abbazie) di vasti territori e castellanze non riguardò solo il mantovano: fu una tendenza di dimensioni ben più vaste da porre in relazione alla decadenza del locale pubblico potere rappresentato dalla figura del conte. In virtù del carattere pubblico della fortificazione, i detentori dei castelli poterono esercitare spesso un’effettiva signoria di “banno”, cioè la potestà di emanare ordinamenti e divieti muniti di sanzione penale, e pure poteri di giurisdizione, di esazione e di “albergaria” su tutti i rustici dipendenti e sui liberi possessori di fondi. In tale modo tramite l’acquisizione dei castelli, semplici nuclei di amministrazione fondiaria, vennero a trasformarsi in centri di interessi ed attività giurisdizionali e politiche, se pure locali. A questo proposito si cita il castello di Sermide che, ceduto in feudo, nel 1082, dal vescovo di Mantova ad un proprio nipote, appariva, a quanto si legge dall’atto d’investitura, come la sede in cui si dovevano discutere e risolvere tutte le questioni giudiziarie.

Le fortezze del mantovano fecero pur parte importante di un gioco politico di più vasta portata. Durante la lotta per le investiture i castelli ebbero a rappresentare spesso per gli imperatori germanici e per i fidi alleati del Papa, quali i Canossa, validi strumenti per accattivarsi alleanze soprattutto vescovili. Nella seconda metà del XI secolo si registra un infittirsi di donazioni ed investiture di vari centri fortificati da parte imperiale e filopapale: la già menzionata donazione del Castello di Volta nel 1055, a favore della Chiesa Mantovana da parte di Beatrice di Canossa, rappresentò, forse, anche un tentativo di crearsi nel vescovo mantovano un alleato filopapale, in un periodo in cui il contrasto tra papato e impero si stava sempre più aggravando.

A sua volta, l’imperatore Enrico III procedette a due conferme (1044 e 1055) dei diritti che la chiesa mantovana vantava su alcune località tra cui quella fortificata di Castrum Benefìcii (Castelbelforte). Nel 1091 - anno che coincise con l’espulsione da parte imperiale del vescovo Ubaldo, creatura di Matilde di Canossa, quindi filopapale, e con la nomina, sempre per intervento imperiale del vescovo Conone - Enrico IV riconfermò alla Chiesa episcopale mantovana antichi possedimenti e diritti, tra cui il possesso del castello di Sermide e della corte di Revere.

I territori occidentali del mantovano siti alla destra e alla sinistra del fiume Oglio e di pertinenza rispettivamente, in epoca feudale e comunale, dei distretti di Brescia e Cremona, furono più interessati da insediamenti di nuclei nobiliari tra i quali si ricordano i Casaloldo dell’omonima località, gli Ugoni di Sabbioneta, gli Unifredo di Viadana, i Marcaria di Redondesco ed i Leonelli di Asola. Non è improbabile che i “conti rurali”, esponenti di queste potenti consorterie, abbiano partecipato ad interventi di fortificazione dei territori in loro dominio, se non altro per rendere più sicure le proprie residenze; le poche testimonianze superstiti di architettura castellana presenti nel mantovano occidentale non sembrano offrire comunque significative tracce che possano ricondurre a tali committenze.

Periodo comunale:

i castelli, la ricostituzione e la difesa del territorio mantovano.

La rinuncia dell’imperatore ad eleggere alla morte della contessa Matilde (1115) un nuovo conte, e rinnovarne così la figura politica, parve rappresentare un tacito riconoscimento del Comune mantovano che in quegli anni si stava avviando verso un regime di sempre più larga autonomia grazie anche al sostegno dello stesso vescovo che per diverso tempo resse la suprema carica di podestà.

I centri incastellati di pertinenza ecclesiastica furono, col tempo, in buona parte assoggettati al Comune che venne così a sostituirsi ai vecchi “domini” grazie ad un preciso disegno politico che faceva leva sulle comunità rurali al fine di agevolarle nel processo di liberazione dalle condizioni di stretta sudditanza feudale a cui erano state spesso asservite. Le fortificazioni ed i castelli già esistenti, che per vari aspetti avevano rappresentato gli effettivi strumenti di potere delle singole entità feudali, vennero gradualmente integrate nel più vasto disegno di costituire una rete di efficienti capisaldi a controllo e difesa del distretto comunale che doveva all’incirca coincidere, come estensione territoriale, a quello del precedente periodo comitale.

Con la pace di Costanza (1183), che concluse un lungo periodo di lotte tre comuni e impero, anche Mantova si vide riconosciute non solo le proprie autonomie in campo amministrativo, ma pure quelle libertà politico-militari che le permettevano di disporre pienamente del proprio territorio, di fortificarne i confini e di erigere nuove fortezze. Fu proprio a seguito di tale importantissimo atto che il Comune alla fine del secolo XII, tramite l’ingegnere bergamasco Alberto Pitentino, attuò la sua più imponente opera difensiva trasformando l’invaso acquitrinoso che circondava la città in una cintura di laghi regolamentati da grandiose infrastrutture quali il ponte dei Mulini, il canale del Rio e, con tutta probabilità, la stessa chiusa di Governolo, tra il Mincio ed il Po, al fine di sfruttarne il flusso delle acque e di regolarne nello stesso tempo la portata.

In modo analogo a molti altri Comuni italiani, anche Mantova provvide alla formazione di alcuni “borghi franchi”, ossia di centri fortificati posti a controllo di zone strategicamente importanti (strade, passaggi fluviali, alture) ed abitati da comunità rurali che il Comune, nell’intento di difendere e rendere produttivi i territori da ripopolare, favoriva in vari modi, garantendo prima di tutto diversi rapporti di dipendenza rispetto ai ben più gravosi legami che avevano vincolato tali popolazioni alle precedenti signorie feudali. Nuove fondazioni da attribuirsi all’iniziativa del Comune mantovano furono Borgo forte, Borgofranco e Castiglione Mantovano. L’origine di Borgoforte, che fu munita di un esteso castello - recinto, è senz’altro legata alla creazione del cosiddetto Serraglio, un lungo perimetro difensivo costituito da tratti dei fiumi Po e Mincio e da canali artificiali inframmezzati da varie fortificazioni e castelli ad ulteriore difesa di Mantova e del territorio posto a Sud della città. Borgofranco ed il suo castello nominati per la prima volta in un trattato del 1207 di reciproca difesa tra Mantova e Verona, è molto probabile siano sorti per far fronte sulla riva destra del Po, alla fortezza di Ostiglia che, posto sull’altra riva, era stato ricostruito dai veronesi nel 1199. Il Breve chronicum mantuanum riferisce che il Comune di Mantova, dopo aver edificato nel 1228 il palazzo comunale, nel 1229 realizzò un’altra importante opera pubblica, il castello di Castiglione Mantovano per il controllo di un importante tratto di confine e della strada che probabilmente, già fin da allora, conduceva verso l’altro imponente castello veronese di Villafranca. L’origine comunale della fortezza di Castiglione appare confermata anche dagli Statuti bonacolsiani (trascrizione del 1300 degli antichi ordinamenti del comune mantovano): da essi si apprende che tutte le case di quella località appartenevano al Comune di Mantova ed erano affittate agli abitanti. Sempre secondo la stessa fonte, il Comune Mantovano era proprietario anche delle case del Comune di Goito, altro importante centro fortificato posto sulle rive del Mincio ed un tempo recintato da un’ampia cortina muraria: l’impianto urbano dell’abitato, disposto ancor oggi secondo un reticolo di vie perfettamente parallele ed intersecate perpendicolarmente dalla via centrale maggiore congiungente le due porte, sembra richiamarsi strettamente ad altri esempi urbanistici, molto diffusi nell’Italia settentrionale, che furono oggetto di nuova fondazione di totale ripianificazione da parte dei Comuni dominanti.

Nel 1232, sempre per il controllo delle zone confinanti con il territorio ostigliese che Verona mantenne a lungo fino alla fine del ‘300, il Comune mantovano edificò anche il castello di Serravalle che, come suggerisce il nome, doveva avere una funzione particolarmente strategica, tant’è che a garanzia di una maggiore difesa la località era stata munita di due torrioni d’avvistamento. E’ dunque sul confine orientale, verso il territorio veronese, che Mantova in epoca Comunale sembra aver puntato i suoi maggiori sforzi difensivi, fondando nuove fortificazioni o rafforzando i capisaldi già esistenti. Il Comune di Verona premeva infatti sul mantovano e sul ferrarese per il controllo di zone di particolare interesse strategico ed economico: tra queste lo sbocco di Ostiglia sul Po rappresentò sempre uno dei principali motivi di contesa. Durante il trentennio circa della supremazia di Ezzelino da Romano (1226 - 1259), che da Verona mirava ad estendere il proprio dominio anche sulla vicina Mantova, i territori dei due comuni confinanti e le linee difensive delle rispettive fortezze furono spesso teatro di frequenti incursioni e saccheggi da ambedue le parti. Verona, sotto la signoria di Ezzelino, divenne inoltre una fida alleata di Federico II di Svevia nel corso della lotta che questi condusse contro i comuni del Nord Italia per ristabilire il potere imperiale.

Nel 1236 Mantova veniva assediata dall’Imperatore che dovette però rinunciare per le imponenti difese naturali di cui la città era munita. Furono così attaccate alcune fortezze mantovane del territorio occidentale tra cui il castello di Marcaria che fu assediato dai cremonesi, altri fedeli alleati di Federico II. L’importante fortezza posta sul confine del fiume Oglio, fu però ben presto ripresa dai mantovani.

Nei rapporti intercorsi tra Mantova e gli altri vicini comuni di Cremona, Reggio e Modena, particolare rilievo assunsero sempre le questioni inerenti all’utilizzazione dei fiumi e ovviamente al controllo delle fortezze poste a presidio delle acque. Diversamente dalle lotte condotte contro Modena e Reggio che comportarono per il Comune mantovano la progressiva acquisizione di vasti territori sulla riva destra del Po tra Revere e S. Benedetto, sul confine orientale il pressoché continuo stato di belligeranza tra Mantova e Verona per tutta la prima metà del ‘200 non produsse alcuna variazione territoriale. Subito dopo la stipula delle tregue e degli atti di pace si ritornava in genere allo “status quo ante”, con la restituzione ai rispettivi Comuni dei castelli e dei territori temporaneamente conquistati e con l’impegno reciproco di non edificare nuove fortezze sui confini.

Le frequenti incursioni fra i due Comuni, a volte di particolare violenza, ma in genere di breve durata, erano manifestazione di una precisa strategia logoratrice, tipica delle lotte intercomunali. Quando sorgevano motivi di contesa, per non lasciare trapelare il minimo cedimento, la miglior difesa del proprio territorio consisteva proprio nello sferrare veloci attacchi che ben presto però si risolvevano in scorribande campestri, ruberie o incendi. In questi casi una delle funzioni primarie delle fortezze era di accogliere tempestivamente le popolazioni delle zone circostanti ed i loro averi (bestiame prima di tutto) per sottrarli alla violenza di tali scorrerie. La funzione ricettiva di molti di questi castelli-recinto, che costituiscono la tipologia di architettura fortificata medievale più diffusa nel mantovano, è ancor oggi chiaramente riscontrabile, all’interno delle fortezze superstiti, nella notevole rarefazione degli edifici: Castiglione Mantovano rappresenta a questo riguardo uno degli esempi più ragguardevoli.

Importantissima era inoltre la funzione di avvistamento che dalle torri più alte delle fortezze si poteva esercitare a largo raggio. Si pensi solo all’altissimo torrione di Revere, unico elemento rimasto dello scomparso castello, dal quale si poteva esercitare il controllo del Po e dell’opposta sponda veronese con la fortezza di Ostiglia.

A quanto informano inoltre gli Statuti Bonacolsiani e anche la vasta documentazione dell’epoca gonzaghesca, dalla sommità dei torrioni maggiori dei castelli venivano inoltre date, o si ricevevano, segnalazioni eseguite, di giorno, per mezzo di particolari specchi, le cosiddette “mirre”, di notte, tramite l’accensione di fuochi. Tali operazioni venivano pur effettuate dalla torre del Comune di Mantova per trasmettere gli ordini del podestà alle torri delle fortificazioni periferiche.

Periodi bonacolsiano e gonzaghesco:

le diverse funzioni dei castelli nell’evoluzione dello stato signorile.

Le lotte tra le oligarchie cittadine che fecero da sfondo alla presa di potere dei Bonacolsi ebbero spesso come esito finale lo spodestamento e l’espulsione da Mantova di potenti famiglie, alcune delle quali riuscirono ad occupare, insediandovisi temporaneamente, importanti fortezze periferiche del territorio. Nel 1238 i Calorosi, estromessi dalla città, in quanto partecipi dell’uccisione del vescovo Guidotto da Correggio, occupavano il castello di Sermide; gli Zanecalli, che si erano opposti al dominio del Bonacolsi nel 1273, si rifugiarono nel castello di Volta e così pure i Riva nel 1281 ripararono nel castello di Cavriana.

Con l’avvento del potere signorile, prima con i Bonacolsi, ma poi in modo ancor più accentuato con i Gonzaga, si assiste ad una specie di “rifeudalizzazione“ di molte località fortificate del mantovano. Già i Bonacolsi avevano ottenuto l’acquisizione in feudo dei castelli di Villimpenta (solo parzialmente) e di Castellaro da parte rispettivamente dell’abbazia di S. Zeno di Verona e del vescovo di Trento che ne erano rimasti gli originari detentori. Nel corso del XIV secolo i Gonzaga cercarono di definire meglio l’assetto politico del mantovano tramite il riconoscimento, da parte dell’Imperatore o di altri legittimi titolari, degli antichi diritti feudali su varie località fortificate, soprattutto di confine: oltre alla riconcessione in feudo di Castellaro, subito ottenuta appena ascesi al potere (1328), e di Sermide (1331) e di Revere (1332) da parte del vescovo mantovano, i Gonzaga con decreto imperiale del 1367 furono direttamente investiti, divenendo vicari imperiali, delle castellanze di Solferino, Castiglione delle Stiviere, Cavriana e Volta.

Per tutto il corso del ‘300 i Gonzaga, soprattutto Lodovico I (1368 - 1382) promossero un’intensa attività di manutenzione ed in molti casi di ripotenziamento delle fortezze del territorio, in particolare dei castelli di Governolo e di Borgoforte posti a guardia del Serraglio che insieme ai laghi garantiva la diretta difesa della città. Per buona parte della prima metà del secolo Verona, con gli Scaligeri, continuò a rappresentare una pressoché costante minaccia per l’integrità del territorio mantovano e la giovane dinastia gonzaghesca. In seguito la fonte di ben più gravi pericoli si rivelò, invece, la signoria viscontea, sempre animata da una politica fortemente espansionistica che cominciò, nel 1395, con il tentativo di Gian Galeazzo Visconti di prendere Mantova deviando le acque del Mincio tramite la costruzione di un ponte diga a Valeggio. In tale periodo, durante il quale la sopravvivenza della città fu messa a durissima prova, tra il 1396 e il 1406, fu realizzato il castello di San Giorgio da considerarsi una delle massime espressioni di architettura fortificata tardo-medievale di tutto il nord Italia.

Posto su un angolo del perimetro delle mura urbane, a controllo del lungo ponte di S. Giorgio e di due laghi, quello di Mezzo e quello Inferiore, il castello fu eseguito su progetto dell’architetto Bartolino da Novara secondo uno schema già adottato qualche anno prima per il castello estense di Ferrara, ma con soluzioni architettonico- militari assai più aggiornate.

All’inizio del ‘400, secondo gli accordi intercorsi tra il 1405 ed il 1406 tra Mantova e la Repubblica di Venezia, che in quel periodo aveva esteso il suo dominio su Verona e gran parte del Veneto, varie località un tempo di pertinenza veronese, come Ostiglia, Villimpenta, Belforte (parte dell’attuale Castelbelforte) entrarono a far definitivamente parte con i loro castelli dello stato gonzaghesco. Nel 1431, infine, Gianfrancesco Gonzaga legato ormai da tempo all’ufficio della Serenissima, che di lì a poco avrebbe inglobato anche le città e i territori di Brescia e Bergamo, ottenne da questa la conferma del possesso di varie località fortificate nei territori occidentali del mantovano, tra cui Castiglione delle Siviere, Solferino, Castelgoffredo, Redondesco, Canneto, Ostiano e Sabbioneta.

Preziosissimo documento riguardante l’ubicazione e le tipologie delle diverse fortificazioni esistenti nella città di Mantova e nel territorio all’inizio del XV secolo, è il “libro dei contrassegni” del 1414 (con aggiunte e modificazioni anche degli anni ‘30) conservato nell’Archivio Gonzaga dell’Archivio di Stato di Mantova: in tale registro sono descritti singolarmente tutti i “signa” ossia i contrassegni di riconoscimento ad uso dei castellani e delle guardie degli edifici fortificati di 56 paesi del mantovano e di 16 luoghi della città. Il lungo elenco dei nomi dei castelli, rocche, bastie e torri riferiti a tutte le località è testimonianza della capillare organizzazione difensiva che nel corso del XV secolo si vanno sempre più perfezionando, come attesta d’altronde il fittissimo carteggio intercorso tra i Signori di Mantova e i vari addetti all’amministrazione dei luoghi e delle fortezze.

Il grande affresco dell’antico palazzo comunale della Masseria, da iscriversi ai primi decenni del ‘400 e riproducente la città di Mantova e il territorio con le principali fortezze e i corsi d’acqua, rappresenta senz’altro una delle più eloquenti espressioni della politica territoriale attuata dai Gonzaga. Gianfrancesco e in particolare Lodovico II, puntando al consolidamento del potere signorile e della struttura interna statale, promossero infatti una sempre più incisiva gestione del marchesato, rendendo più capillare l’amministrazione e migliorando o creando nuove infrastrutture militari, idrauliche, residenziali, agricole, i lavori di manutenzione e in alcuni casi di ripotenziamento degli edifici fortificati attuati nel corso del ‘400 comportarono soprattutto il ripristino delle merlature, dei tetti delle torri, dei camminamenti e dei ponti levatoi; oppure il rafforzamento delle murature e dei terrapieni delimitanti spesso le basi delle mura o le rive esterne dei fossati, anche questi oggetto di frequenti operazioni di spurgo. Per tali interventi, i Gonzaga si avvalsero costantemente dei vari ingegneri e architetti che operavano al loro servizio. Per tutta la seconda metà del secolo il maggiore intendente alle strutture difensive e idrauliche del territorio fu Giovanni da Padova che tra il 1458 e il 1467 sovrintese al radicale ampliamento delle grandiose rocche-palazzo, purtroppo in gran parte scomparse, di Cavriana e di Goito sorte all’interno di preesistenti cinte fortificate. Sempre all’ingegnere padovano sono forse da riferirsi i progetti di altre rocche-palazzo, quali quelle di Bozzolo e Castiglione delle Stiviere, anch’esse non più esistenti, e numerosissimi interventi in molti castelli del mantovano tra cui quelli di Canneto, Marcaria, Viadana, Ostiglia, Reggiolo, Sermide, Villimpenta, Castellaro e Castiglione Mantovano.

Non meno importante protagonista dell’architettura fortificata mantovana del ‘400 fu Luca Fancelli del quale si ricordano vari interventi di restauro alle fortezze di Ostiglia, Castellaro, Castelbelforte e Sermide, ma soprattutto la realizzazione per conto di Lodovico II Gonzaga di due altre prestigiose residenze edificate dopo la metà del secolo a Revere e a Gonzaga sempre all’interno di più antiche cinte murarie. Il palazzo di Revere, fortunatamente ancora esistente, nello schema quadrangolare della pianta e con le due torri agli angoli della facciata, sembra espressamente richiamarsi all’architettura castrense e al più vicino prototipo mantovano del castello di S. Giorgio.

Con l’inserzione di palazzi e di rocche dotati di più ampi corpi abitativi all’interno di antichi “castra”, il marchese Lodovico si proponeva di costituire delle residenze “dominicali” protette, al fine di garantire anche un più diretto controllo non solo di alcune importanti zone di confine (Cavriana) ma pure delle vaste tenute e delle corti rurali annesse che i Gonzaga possedevano.

Il riutilizzo di preesistenti cinte fortificate per costituirvi i centri di una più diretta amministrazione dei fondi marchionali si ricollega d’altronde alle funzioni rurali d’immagazzinamento e controllo della produzione agricola a cui molti castelli continuarono ad essere adibiti nel corso del ‘400 e dopo. Già in epoca comunale vigevano severi regolamenti annonari, che avevano il fine di garantire al mercato cittadino e al distretto una più che sufficiente quantità dei prodotti: a questo scopo fin da allora i castelli del territorio servirono pure per l’ammasso e il controllo della produzione agricola. Anche i Gonzaga, come d’altronde altri principati e Repubbliche italiane perpetuarono questa politica economica vincolante il libero commercio delle derrate. Numerosissime furono le grida emanate nel corso del ‘400 che ordinavano tassativamente ai contadini il trasporto ed il deposito dei prodotti agricoli nelle fortezze dove venivano notificati i quantitativi dai quali i produttori dipendenti, mensilmente potevano detrarre la porzione considerata necessaria per la semina e il mantenimento delle famiglie e del bestiame.

Gli edifici, in genere abbastanza rari, che sorgevano all’interno dei castelli potevano essere adibiti principalmente alla custodia delle granaglie o ad alloggio dei “provvigionati”, cioè degli addetti ai servizi di guardia. In vari castelli (ad es. Volta, Villimpenta, Ostiglia) si costituirono le sedi dei funzionari gonzagheschi - podestà, vicari, commissari - e altri divennero anche i centri dell’amministrazione locale della giustizia (Castelbelforte, Sermide).

Alcuni castelli, nel corso del ‘400, cominciarono ad essere interessati inoltre dagli insediamenti di varie comunità ebraiche che le continue esigenze di prestiti in denaro da parte delle popolazioni avevano spinto a trasferirsi nel mantovano.

Con il permesso dei Gonzaga, tali nuclei preferirono stabilirsi spesso all’interno dei castelli (ad esempio Revere, Villimpenta) a causa ovviamente della maggiore sicurezza che le fortezze potevano garantire alle loro attività di cambio e di prestito e della protezione dai frequenti soprusi da parte delle popolazioni locali; l’area del castello di Sermide in cui confluirono varie famiglie ebraiche conservò nel tempo la denominazione di “contrada degli Hebrei”.

E’ da sottolineare inoltre l’importanza che soprattutto i borghi “incastellati”, ossia quelli cinti dalle mura (tra i quali Castellaro Lagusello, che fu di pertinenza gonzaghesca per un breve periodo, costituisce uno degli esempi più integri), acquisirono nel corso delle epidemie di peste, particolarmente frequenti nella seconda metà del ‘400: in quelle tragiche circostanze, le cinte murate divenivano centri di segregazione assoluta al fine di impedire il diffondersi del contagio. Severissime erano le ordinanze che durante tali evenienze ingiungevano agli abitanti dei paesi murati di starsene asserragliati e di non permettere l’accesso ad alcuna persona, nemmeno agli abitanti dei borghi esterni. Il rigore con cui si cercava di preservare il territorio dal propagarsi del morbo, imponendo agli abitanti la clausura nei borghi murati, comprova come l’elemento fortificato fosse considerato l’estrema difesa, l’ultimo baluardo anche all’avanzata delle epidemie.

Le fortezze di origine medievale, non paiono aver subito in genere modificazioni tali da opporre una sicura resistenza all’uso delle armi da fuoco che nella seconda metà del ‘400 già cominciavano ad avere una certa diffusione. Prima della creazione delle grandi cinte bastionate a difesa delle signorie gonzaghesche minori, costituitesi durante il ‘500 (Sabbioneta, Bozzolo, Guastalla, ecc.) i Gonzaga nel corso del ‘400 non ritennero opportuno impegnarsi a fondo in radicali rinnovamenti delle fortificazioni esistenti, in considerazione forse della formidabile cinta acquea dei laghi e del Serraglio che già assicuravano alla città una straordinaria potenzialità difensiva. In caso di eventi bellici, è pur vero che i castelli di confine continuarono per vario tempo a funzionare come primi avamposti per il controllo militare e la difesa dello stato gonzaghesco. A questo riguardo si consideri che in occasione della guerra che nel 1482 vide i Gonzaga alleati con Lodovico il Moro e il duca di Urbino contro Venezia, mirante al possesso del Polesine e del ferrarese, si procedette ad un generale ripristino di tutti i caselli mantovani posti lungo il confine con il Veneto, specie nella zona vicino al Po su cui Venezia puntava le sue mire maggiori.

Nel corso del ‘500 fu comunque inevitabile la progressiva decadenza militare dei castelli mantovani, divenuti ormai d’importanza secondaria in confronto alle fortezze munite di piazzeforti bastionate che sole erano in grado di mantenere presidi cospicui e di resistere al tiro radente delle artiglierie. Durante la prima metà del secolo fu soprattutto Mantova ad essere oggetto delle maggiori opere difensive, che comportarono il massiccio rafforzamento della terza cinta muraria e l’applicazione dei primi baluardi secondo i nuovi canoni dell’architettura fortificata.

Vari castelli del territorio vennero invece deprivati del tutto di ogni funzionalità militare tanto da essere progressivamente smantellati per far spazio, come nel caso di S. Martino dell’Argine e Pomponesco, ad ampie piazze porticate.

All’inizio del XVIII sec., con la fine del plurisecolare dominio gonzaghesco, buona parte dei castelli e delle rocche dovevano apparire in uno stato di pressoché totale abbandono e degrado. Una delle prime cure della nuova amministrazione asburgica fu il ripotenziamento, iniziato nel 1717, delle fortificazioni attorno a Mantova che venne attuato grazie anche all’ingente apporto dei materiali ricavati con l’abbattimento di molti castelli e rocche (Castellucchio, Marcaria, Dosolo, Borgoforte, Governolo e Ostiglia) considerati ormai del tutto inutili.

Le funzioni dei castelli superstiti e degli edifici in essi inclusi, che ancora non si presentavano in condizioni di completa rovina, erano sovente limitate ad assicurare alloggio ai funzionari deli amministrazione o alle piccole guarnigioni austriache. Ma alla fine del ‘700 altri castelli, ancora in parte conservati, come quelli di Castelbelforte, Bigarello e la Rocca di Cavriana, furono abbattuti ed i materiali edilizi venduti ai nobili dei luoghi o ai religiosi per l’ampliamento o la costruzione di corti rurali, chiese e conventi.

Il castello-recinto e altre tipologie castranensi nel mantovano.

Forme ed elementi architettonici.

A quanto si riporta nel già citato libro dei contrassegni, gli edifici fortificati dello stato gonzaghesco all’inizio del XV secolo potevano essere distinti in quattro gruppi: i castelli, costituiti da cinte murate munite di torri e includenti o veri e propri borghi o più spesso spazi variamente estesi, occupati da rari edifici; le rocche ossia edifici fortificati ben più ristretti dei castelli ma dotati di mura e di torri più massicce e di un torrione maggiore; le bastie o bastite, tipologie architettoniche assai meno diffuse rispetto alle precedenti e consistenti in massicci capisaldi dalla pianta in genere centrale, circondati da fossati e da terrapieni e situate in posizioni del tutto esterne alle mura delle cinte murate, spesso abbastanza avanzate e vicine ai confini; e infine le torri d’avvistamento poste sovente lungo i fiumi a guardia di argini, ponti, chiuse, ecc..

E’ anche con l’ausilio dell’abbondante documentazione cartografica, soprattutto settecentesca, conservata presso l’Archivio di Stato di Mantova, che si possono meglio esemplificare le tipologie fortificatorie, in particolare delle rocche delle quali rimangono ormai ben scarse tracce. A questo riguardo di estremo interesse appare una mappa settecentesca del paese di Marcaria con la rappresentazione assonometrica degli edifìci del borgo e delle fortificazioni che s’affacciavano sul fiume Oglio e che erano interamente circondate da fossati, esse comprendevano: la rocca, costituita da un quadrilatero di elevate e massicce mura con camminamenti coperti, due torri angolari e un alto torrione rivolto verso l’Oglio; il castello situato a fianco della rocca e comprendente una ben più ampia, anche se più bassa, cinta merlata inframmezzata da modeste torri, di cui una d’ingresso, rivolta verso il borgo, includente vari edifici disposti senza un preciso ordine urbanistico.

I complessi fortificati comprendenti il “castrum” e la “rocha” - documentati in varie altre antiche documentazioni cartografiche anche per le località di Canneto sull’Oglio, Borgoforte, Castiglione delle Stiviere - erano distribuite, a quanto informa il libro dei contrassegni, soprattutto lungo i confini a controllo e difesa di importanti postazioni collinari o fluviali sul Mincio o sul Po. A Cavriana, grazie a recenti scavi e interventi di disboscamento, sono stati riscoperti i grandiosi resti della rocca che, subito dopo la metà del ‘400, a seguito delle opere di Giovanni da Padova, fu oggetto, insieme alla rocca di Goito, di complessi interventi pittorici ideati e in parte eseguiti da Andrea Mantegna. All’interno di un profondo fossato sono ora visibili le imponenti basi a scarpa di un intero fianco e di alcuni torrioni; sono stati inoltre rimessi in luce estesi tratti di pareti che mostrano la struttura interna delle murature costituite, secondo una tecnica abbastanza diffusa, da gittate di calce e sassi che venivano completamente “incamiciate” da un rivestimento esterno di mattoni.

Le rocche di Cavriana e di Goito occupavano, all’interno dei circuiti murari dei paesi, gli angoli di maggiore interesse strategico: a Cavriana la rocca sorgeva nella zona più alta, dominante tutto il borgo ed i territori circostanti; a Goito era invece in riva al Mincio, di fronte all’imboccatura di un importante canale navigabile, il Naviglio, che conduceva fino a Mantova. Più spesso la rocca, anche se in prossimità del castello, era però da questo isolata come si riscontra, oltre dalle mappe di Marcaria, Canneto e Borgoforte, anche dal torrione superstite della rocca di Solferino che sorgeva in una posizione di assoluta dominanza, del tutto esterna al castello sottostante.

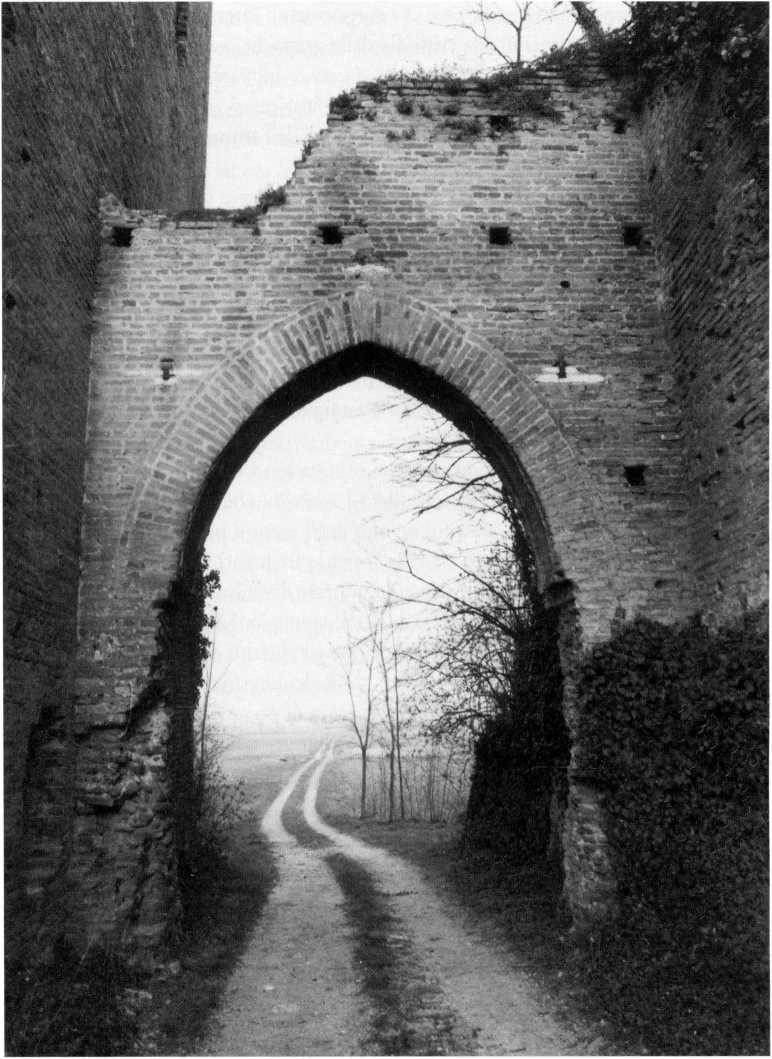

Le testimonianze più numerose e cospicue dell’architettura fortificata medievale nel territorio mantovano sono comunque da riferirsi alle cinte dei castelli, ridotte purtroppo per la maggior parte allo stato di ruderi del tutto fatiscenti.

Quando dei castelli non sussiste traccia, o di essi rimane solo il torrione d’ingresso, l’area ed il perimetro possono essere ancora leggibili nell’impianto urbanistico dei paesi stessi. La scomparsa delle fortezze provocò dei vuoti che in alcuni casi ebbero a rimanere pressoché tali (Ostiglia, Suzzara, Castiglione delle Stiviere), in altri originarono forme di espansione edilizia che si strutturarono in modo ben diverso rispetto agli impianti urbanistici immediatamente adiacenti, adattandosi al perimetro e alla conformazione dei fortilizi stessi (Sermide, Revere, Castellucchio, Mariana). Le forme planimetriche dei castelli erano spesso, ma non sempre, determinate dall’orografìa dei luoghi: alle piante sovente quadrangolari delle zone pianeggianti - Castiglione Mantovano, Reggiolo (per lungo tempo di pertinenza mantovana) o tendenti a tale forma - Villimpenta, Redondesco - si contrappongono quelle più irregolari delle zone collinari - Volta Mantovana, Castiglione delle Stiviere, Castellaro Lagusello, Ponti sul Mincio, Monzambano (questi ultimi tre appartennero quasi esclusivamente a Verona e alla Repubblica di Venezia). Di vari castelli del tutto scomparsi - tra cui Borgoforte, Castelbonafìsso (Castelbelforte), Bigarello, Quistello - o di cui rimangono i corpi o i torrioni d’accesso - Mariana, Medole, Ceresara, Piubega, Casaloldo, Castellucchio, Sermide, Governolo - le planimetrie abbastanza regolari e tendenti quasi sempre ad un impianto quadrilatero sono documentate in varie mappe di alcuni ingegneri tardo gonzagheschi o del catasto teresiano. Le cinte murate dei castelli potevano includere veri e propri borghi (Cavriana, Goito, Castellaro Lagusello) oppure in altri casi aree che rimanevano in gran parte sgombre per consentire il rifugio delle popolazioni in caso di pericolo e il deposito delle derrate. A differenza delle rocche, che dovevano costituire all’interno dei complessi fortificati dei paesi le parti più isolate maggiormente protette, le cinte dei castelli pur essendo anch’esse quasi sempre munite di fossati perimetrali apparivano però a più diretto contratto con i borghi esterni verso i quali erano generalmente posizionate le porte d’accesso. Le entrate ai castelli, da considerarsi fra le parti più esposte agli attacchi, nel tempo furono sempre oggetto delle maggiori attenzioni. Con lo scavo dei fossati, diffusisi soprattutto nella prima età comunale (sec. XII), si impose l’uso dei ponti levatoi e dei relativi sistemi per il loro azionamento. Nelle facciate dei torrioni o dei corpi d’ingresso ai castelli furono così praticate apposite fenditure che dovevano accogliere i cosiddetti bolzoni, ossia le travi che imperniate a forma di bilancieri e collegate ad apposite catene servivano per l’abbassamento o il sollevamento del ponte levatoio. Sulla riva opposta, per l’appoggio del ponte, vi era un sostegno in muratura, detto battiponte, che era spesso protetto da un revelino, ossia da una torre o da altra opera difensiva. Di particolare rilievo, a volte come unica testimonianza dell’antica fortezza, sono le facciate bolzonate dei torrioni o dei corpi d’accesso dei castelli di Sermide, Villimpenta, Monzambano, Castellaro Lagusello, Casaloldo, Medole, Ceresara, Mariana, Redondesco e Gonzaga. Le entrate erano inoltre costituite da uno o due androni spesso muniti, verso l’interno dei castelli, di chiusure a saracinesca che venivano fatte calare dall’alto (ancora in parte conservate nel castello di Monzambano, Castellaro Lagusello e Villimpenta). Quasi tutte le porte ancora esistenti sono inoltre fiancheggiate da aperture minori, dette “pusterule”, che erano anch’esse munite, come dimostrano le sedi dei bolzoni, di ponti levatoi più piccoli.

Le cinte murarie superstiti sono composte di sassi e ciottoli inframmezzati da materiali laterizi, nei castelli di collina, e prevalentemente di mattoni in quelli di pianura. Se nei castelli di Villimpenta, Volta Mantovana, Castiglione delle Stiviere, Cavriana, le cortine si sono conservate solo parzialmente o addirittura, come nel caso di Ostiglia, sono a mala pena visibili per essere state inglobate dal tessuto edilizio del paese, ancora integralmente conservati nell’intero perimetro murario sono invece i recinti di Ponti sul Mincio, Monzambano, Castel d’Ario e Castiglione Mantovano. Le mura di quest’ultimo castello che all’esterno si presentano rafforzate alla base da un robusto terrapieno appaiono comunque alquanto ridotte in altezza e in vari punti rischiano ormai la quasi completa scomparsa. Le strutture murarie dei castelli furono oggetto, anche per tutto il '400, di frequenti interventi di ripristino e, in alcuni casi, di rinnovamento, come nel caso di Redondesco che fu dotato, forse nella seconda metà del secolo, di torrioni angolari circolari con base a scarpa e di un cordolo che correva per tutto il perimetro esterno delle pareti di cinta. Anche il castello di Mariana, come si può osservare dalla porta superstite, fu munito di basi a scarpa e di un elegante cordolo in pietra dalla foggia a tortiglione, elementi che possono forse risalire all’anno 1466 inciso su di una lapide dell’arcata dell’ingresso. Per quanto riguarda le merlature, solo in alcuni casi, come nei castelli di Ponti sul Mincio, Monzambano e Villimpenta, permangono ancora le merlature di coronamento originali. La maggior parte delle mura superstiti e dei torrioni degli altri castelli presentano ordini di merli che sono frutto di restauri (Redondesco, Castellucchio, Sermide, Marmirolo, Suzzara). Dei camminamenti di ronda, in muratura o in legno, appaiono ancora ben visibili, all’interno di alcune cinte, i resti dei sostegni, come ad esempio nei castelli di Villimpenta e Castel D’ario. Le torri inframmezzanti le mura sono generalmente quadrangolari, più raramente poligonali e circolari, come si possono ritrovare rispettivamente a Villimpenta e a Volta Mantovana. Esse sporgono dai perimetri delle fortezze di quel tanto che potesse permettere la difesa fìancheggiante delle pareti esterne. Le torri di cinta secondarie erano spesso aperte verso l’interno e comunicavano direttamente con i camminamenti di ronda delle mura. Di particolare rilievo appaiono le torri del castello di Castel d’Ario, un tempo provviste di ballatoi lignei di cui rimangono i segni delle travature di sostegno. A questo riguardo, di notevole interesse, in quanto ancora quasi integralmente conservato nelle scale e nei ballatoi interni, è il torrione che doveva costituire l’accesso allo scomparso castello di Medole. Anche il castello di Villimpenta presenta interessanti esempi di torri di cinta aperte verso l’interno e strutturate secondo un sistema di arcate sovrapposte.

Nei castelli e nelle rocche era generalmente presente una torre ben più alta e massiccia delle altre, il cosiddetto mastio, dalla cui sommità si potevano meglio eseguire le operazioni di trasmissione agli altri castelli e di controllo sul territorio circostante. La torre maggiore simboleggia l’origine pubblica dell’istituzione castellana e quindi la sovranità che tramite il castello si impone sul contado: è per questo che il mastio veniva pure chiamato dongione, derivato dal francese donjon a sua volta tratto dal latino dominio-onis.

I masti dei castelli mantovani presentano ubicazioni e soluzioni architettoniche assai differenti tra loro. Spesso il torrione maggiore è ubicato presso l’entrata, a controllo dell’accesso della fortezza e della strada esterna, come per i castelli di Villimpenta, Redondesco, Castiglione Mantovano e Castellaro Lagusello; oppure è parte integrante delle rocche che sorgono presso, o all’interno, delle cinte murarie dei castelli come nel caso di Volta Mantovana o Cavriana.

Nei castelli collinari di Monzambano e Ponti sul Mincio, i masti paiono addirittura due, ed occupano in ognuno le zone più elevate delle aree fortificate. L’origine veronese dei due castelli si ravvisa soprattutto in quello di Ponti sul Mincio, in particolare nei rinforzi angolari dei torrioni, costituiti da gradoni in mattoni (tipici di molte altre costruzioni militari dell’epoca scaligera) che si immorsano nelle pareti formate da ciottoli e sassi.

Poiché il mastio rappresenta l’ultimo nucleo di estrema difesa del castello, esso può apparire anche del tutto isolato, come nel caso della fortezza di Castel d’Ario, al cui interno il torrione, formato da spessissime mura, occupa una posizione d’angolo tale da esercitare una funzione di controllo su tutta l’area del recinto murario dal quale rimane completamente staccato. Anche nel castello di Reggiolo, per lunghissimo tempo di pertinenza mantovana, il mastio occupa una posizione centrale all’interno dell’area fortificata.

Le modificazioni e le aggiunte di cui le torri e i masti di vari castelli furono oggetto soprattutto nel corso del XIV e XV secolo comportarono anche l’applicazione di apparati a sporgere in muratura, con beccatelli e piombatoie, a sostituzione di quelli in legno che spesso venivano provvisoriamente apprestati. Di notevole rilievo il coronamento dell’alto mastio del castello di Villimpenta, riferibile probabilmente ad epoca trecentesca. Anche il torrione di Revere, unico elemento superstite della cinta che racchiudeva la splendida residenza gonzaghesca, presenta un apparato a sporgere che già era stato evidenziato nell’immagine schematica del castello compresa entro la grande raffigurazione del palazzo mantovano della Masseria. Si menziona, infine, il massiccio torrione passante di Redondesco, dotato di un giro di fitti beccatelli in laterizi e coronato da una merlatura ghibellina; tali elementi e l’intero corpo della torre mostrerebbero strettissime consonanze con gli apparati fortificatori del castello mantovano di S. Giorgio.

n.b.: Testo tratto da "ROVERBELLA ATTRAVERSO I SECOLI: CIVILTA' E CULTURE IN UNA TERRA DI CONFINE - ATTI DELLE CONFERENZE (SETTEMBRE-OTTOBRE 1997)" - maggio 1999